在楓葉之國加拿大的旅行中,有一個特別的時刻令人難以忘懷——那就是備受矚目的一年一度基礎設施數字化光輝大獎賽頒獎典禮。對于全球基礎設施數字化領域而言,這不僅是一場盛大的聚會,更是展示創新成果、交流前沿技術應用的重要平臺。

基礎設施數字化光輝大獎賽,由Bentley軟件公司發起,旨在表彰那些在全球范圍內推動基礎設施數字化進程、提升人類生活質量的杰出項目、個人和組織。這一獎項被譽為業界“奧斯卡“。

2024年10月9日,溫哥華萬豪酒店大宴會廳內,燈光璀璨,氣氛熱烈。來自數十個國家的基礎設施數字化主管、專家,以及眾多行業媒體、分析師和Bentley高管齊聚一堂,共同期待著這一年度盛事的到來。

此次大獎賽共吸引了來自數十個國家和地區的組織提交的250個參賽項目。經過獨立評審團的嚴格評選,最終有36個項目脫穎而出,進入決賽階段。

隨著一個又一個獎項的頒發,中國總共贏得六項大獎——包括四個類別獎和兩個創始人榮耀獎,再次成為獲獎最多的國家。每一個項目都是中國基礎設施建設的標桿,每一項數字化創新都給我們帶來啟發。

雄安新區垃圾處理:科技賦能的“無痕設計”

在雄安新區,一座垃圾綜合處理設施正以科技賦能崛起。它不僅是雄安新區第一批啟動的重點工程,也是全球首個隱藏式布置、多源固廢協同處理的固廢綜合處理工程。

該項目總規模達到了3060噸/天,相當于每天處理掉一座小山丘的垃圾。更值得稱道的是,它采用“去工業化無痕設計”,將多種工業設施隱藏于地下,地上則是一座美麗的郊野公園。

中國恩菲工程技術有限公司項目管理部三維設計管理室主任王朝陽表示:“由此帶來密閉空間通風、地下物流、特殊消防設計、地下水位抗浮防滲、煙囪排放煙氣脫白、冬季冷卻塔除霧等一系列技術難題。”

該項目團隊采用數字孿生技術,把設計師的設想快速轉化為三維數據信息模型,將大量紛繁設計變為直觀的虛擬工廠。通過使用ProjectWise建立統一的文件協同平臺,項目團隊實現了13個專業60余人的高效協同,減少了專業間的沖突,提高了設計質量和效率。使用OpenPlant Modeler突破DN50以下小管徑設計布置難題,降低施工難度.......該項目榮膺設施、園區和城市類別獎。

渤中海上風電A場址:中國速度背后的智慧創新

在浩瀚的渤海灣,有一片風電場正以它獨特的姿態迎風旋轉,這就是山東能源渤中海上風電A場址項目。該項目創造了“五個當年”的海上風電建設速度:當年規劃、當年核準、當年開工、當年并網、當年達效。

該項目總投資約60億元,總裝機容量達50萬千瓦,需要建設60臺單機容量8.35兆瓦的巨型風電機組,配套建設一座陸上集控中心,一座220kV海上升壓站。

面對緊迫的工期和復雜的挑戰,該項目總包方中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司(簡稱“中南院”)引入了全生命周期數字化建造技術。

中南院工程設計院數字工程所所長糜文杰說:“我們利用 Bentley 的開放式三維建模軟件和 ProjectWise 建立了協同式數字化環境、BIM 模型和數字孿生模型,并利用二次開發的軟件實現了自動化設計、智能化工作流、集成化交付,有效支撐了跨專業、跨地域、跨周期協同需求。這種集成技術方法將設計、建模時間縮短了 30%,施工周期縮短了20%,節省成本 10%。”

而數字孿生沙盤在完成交付后,將進一步被深化應用于智能運維系統中,使風電場高度智能化,提升風電場精益化管理能力,實現風電場的高效運行和維護。該項目奪得流程和發電類別獎。

布拖換流站:“三站合一”的綠色能源夢

在祖國的西南腹地四川涼山彝族自治州布拖縣,有一座宏偉的能源工程——布拖±800kV換流站靜靜佇立。作為白鶴灘水電站電力輸出的重要節點,僅需7秒就能將電能跨越千山萬水,送達2000公里外的中國東部地區。

面對復雜的地形地貌、有限的土地資源以及嚴苛的環保要求,中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司(簡稱“西南院”)項目團隊迎難而上,利用Bentley Substation軟件開展總平面方案優化,提出換流站“三站合一”建設方案,即2個送端換流站和1個500kV變電站同址合建。合建方案提出了合建站共用設備設施方案,節省工程投資3.2億元人民幣。合建方案還縮短了各種管(溝)道、線纜占地,換流站縱向尺寸較同類工程減小38米,節省土地費用約4500萬元人民幣,經濟和環境效益顯著。

而在施工階段,Bentley軟件的應用更是讓施工變得更智能化和可視化。西南院電網數字化部副主任宋佩珂介紹,“我們開發了一個應用AR的 App,掃描二維圖紙就可以出現對應的三維模型,有效助力了施工工作。我們還把換流站的三維模型進行VR端展示,施工人員戴上VR眼鏡就可以瀏覽三維模型的虛擬場景,方便開展操作培訓。”

在運維階段,利用Substation軟件中國工具包建立了gim格式換流站模型,模型體量得到數量級縮減,提高了換流站數字化移交效率。該項目獲得能源輸送和通信網絡類別獎。

白云機場三期擴建:智能建造的探索之旅

正在建設中的廣州白云國際機場三期擴建工程,預計將于2025年底竣工,屆時白云國際機場將成為全球最大的單體機場。

該擴建工程規模巨大,影響力廣泛,被確立為廣東省智能建造的試點項目。在設計建設過程中,特別是為智能建造賦能方面,BIM技術、數字孿生技術發揮了非常重要的作用。廣東省機場集團的參賽代表介紹:智能建造涉及的各專業領域,在互相支撐方面,經常出現施工與模型兩張皮的情況。“我們首次提出了檢驗實體這個概念,通過幾年時間把模型與實體工程現場的進度、計量、驗評等環節串聯起來,打通了核心管理的整個通道,從而大大提升了管理的效率。

除此以外,指揮部還開發出了國內首創基于國標工程量清單和民航工程量清單的計量插件,實現了計量的高效性、透明性。同時,還應用了多項創新技術,利用在禁飛區的傾斜攝影、BIM模型與AI技術的結合、3D技術快速建模等方面都取得了較好的成果。

自2021年工程開工以來,白云機場三期擴建項目指揮部推進以BIM為核心的智能建造技術在全員、全專業、全生命周期的應用,取得了實實在在的成效,做到了可視化交底、按模計量、按模施工、智慧工地、數字化施工、線上質量驗評和電子檔案留存。該項目斬獲創始人榮耀獎。

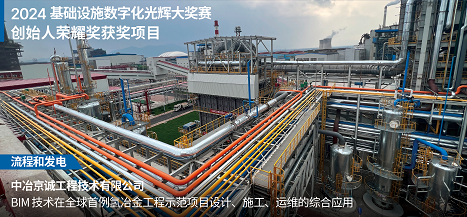

全球首例氫冶金工程:全生命周期數字化的成果

從2021年5月10日開工建設,到2022年12月16日全線建成貫通,由中冶京誠總體設計的河鋼集團張宣科技氫能源開發和利用工程示范項目,為世界氫能綜合利用解鎖了新應用場景。該工程在全球首次采用了以焦爐煤氣為還原氣體的高壓豎爐零重整氫冶金技術,工藝氣體中氫碳比高達8∶1以上,產品——綠色高純直接還原鐵金屬化率達到94%以上,達到國際一類標準。

中冶京誠工程數字化中心主任張鶴說:“對于這個項目而言,實現工藝的核心裝置是氫基豎爐。該裝置位于一個120多米高的鋼結構塔架內,需安裝近2000臺設備,涵蓋9大介質系統,周邊配套建設涂覆裝置、上料裝置和成品運輸、儲存裝置等,整體結構相當復雜。雖然我們缺乏相關經驗,但這些年積累的三維數字化設計經驗為我們提供了有力支持。在項目實施過程中,我們逐漸掌握了如何利用數字化優勢,以更好地推動項目落地。”

中冶京城利用 Bentley 的設計、施工管理和數字孿生技術來簡化工作流并進行施工模擬。張鶴進一步說道,“從數字化設計到數字化交付,再到數字化工廠的運營,這一整套流程在后期運營和管理中發揮了巨大作用。項目投產一年多以來,未發生任何安全事故和質量事故,產品合格率達到了100%,這無疑是一個非常成功的項目。” 該項目榮膺創始人榮耀獎。

香港前深水涉配水庫:數字孿生+AI帶來的變革

數字孿生技術在全球基礎設施領域的滲透率越來越高,如今數字孿生+AI正在給設計與運維帶來行業的范式轉變。而香港前深水涉配水庫在運維中采用數字孿生及人工智能(AI)技術提升水務資產管理效率,就是有益的探索。

該水庫的數字孿生體不僅支持其內部結構的狀況評估,還使不同學科領域的利益相關者能夠探索潛在應用,包括保護、修復工程設計、結構監測、虛擬游覽和其他智能基礎設施計劃,以實現預測性保護和主動資產管理,并協助評估長期保護和活化配水庫的選項。本項目涉及多種測量設備,包括地面激光掃描儀、數碼相機、無人機(UAV)和背包式移動測繪系統,而管理和整合來自這些不同來源的地理空間數據對項目組來說是一項挑戰。因此,需要一個統一平臺,以確保不同用戶能夠同時地預覽數據。于是,采用不同基礎設施工程軟件及平臺,并以數字孿生技術快速建立了數字孿生模型。由AI檢測驅動的特征提取模塊用于進行數字裂縫檢測,并作為未來預測的基礎數據。這提高了識別風險的準確性和速度,同時最大限度地減少了人工操作。該項目獲得勘察和監測類別獎。

結語:迎接范式轉變的明天

從雄安新區的科技賦能垃圾處理,到渤中海上風電的智慧創新,再到香港水庫的數字孿生+AI實踐……每一個項目都是中國基礎設施數字化進程的縮影,更為全球基礎設施的可持續發展提供了寶貴的經驗和啟示。隨著數字化與AI技術的不斷進步及其所帶來的范式轉變,未來將更加值得期待。(吳付標)